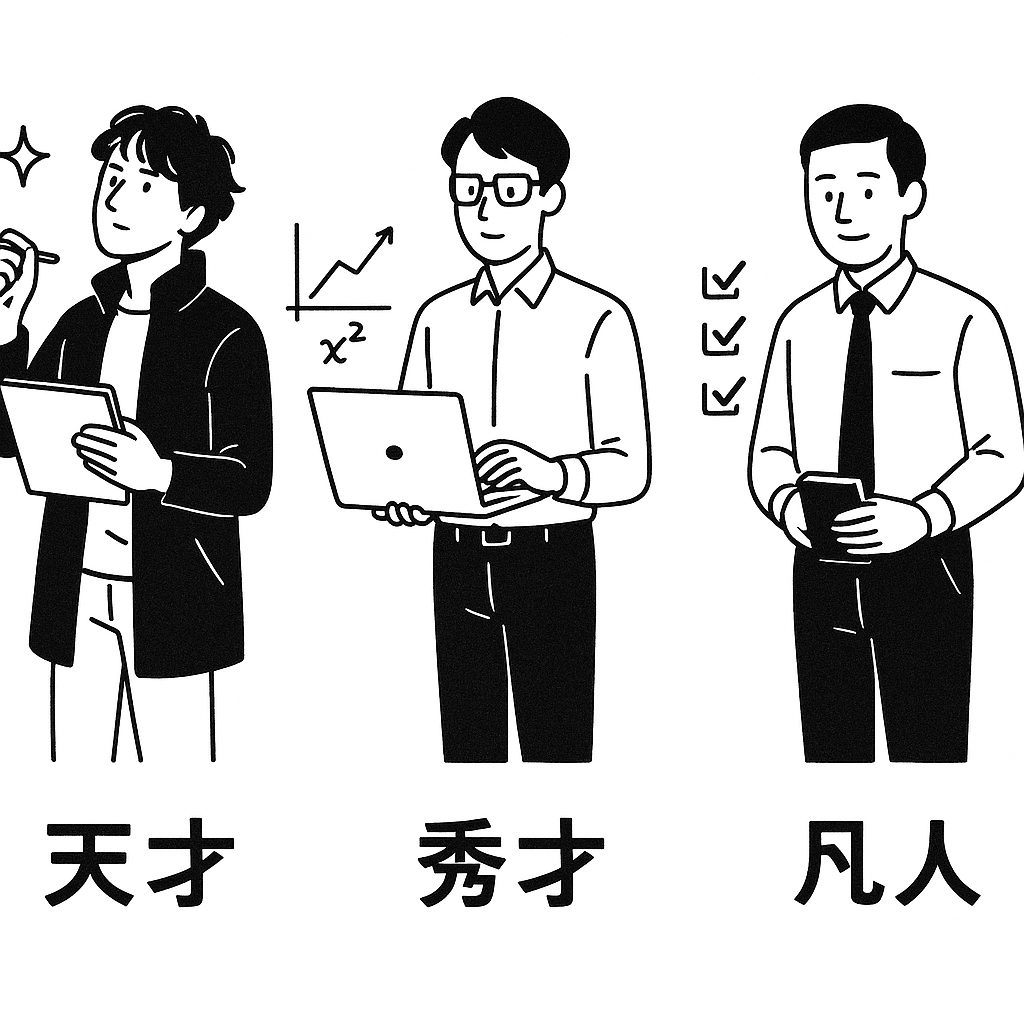

前回は、「凡人」が、逆転メンタルを取り入れることで、「偉大なる凡人」に覚醒していく過程を解説しました。

また、「偉大なる凡人」にしか果たせない、特別な役割として、

天才や秀才の「痛みを理解し、支える存在」になること。

「天才の心の成長を支える存在」になること。

について詳しく解説しました。

今回は、実際に偉大なる凡人が果たした事例について深く見ていきましょう。

天才を支える〜藤井聡太の師匠・杉本昌隆さん〜

将棋界において、藤井聡太という若き天才の登場はまさに衝撃的でした。

彼は20代前半にして、数えきれないほどの史上初の偉業を達成し、最年少記録も次々と更新し続けています。

一部を抜粋するだけでも

- 史上最年少プロ棋士(四段昇段)

14歳2か月(2016年10月1日付) - タイトル挑戦最年少記録

17歳10か月20日(2020年6月・第91期棋聖戦) - タイトル獲得最年少記録(棋聖)

17歳11か月(2020年7月・第91期棋聖戦) - 二冠同時保持最年少記録

18歳1か月(2020年8月・王位獲得) - 三冠同時保持最年少記録

19歳1か月(2021年6月・叡王獲得) - 四冠同時保持最年少記録

19歳3か月(2021年11月・竜王獲得) - 五冠同時保持最年少記録

19歳7か月(2022年2月・王将獲得) - 六冠同時保持最年少記録

20歳8か月(2023年3月・棋王獲得) - 名人位獲得最年少記録

20歳10か月(2023年6月1日・第81期名人戦) - 七冠同時保持最年少記録

20歳10か月(2023年6月1日・名人獲得と同時) - 永世棋聖獲得最年少記録

21歳11か月(2024年7月1日) - 永世王位獲得最年少記録

22歳1か月(2024年8月28日) - 公式戦通算400勝到達最年少記録

22歳6か月(2025年2月10日) - 公式戦連勝記録(歴代最多)

29連勝(2017年、当時14歳)

まさに「将棋の天才」と呼ぶにふさわしい存在でしょう。

しかし、そんな藤井聡太さんの才能の開花を語る上で欠かせない人物がいます。

それが師匠である杉本昌隆さんです。

杉本さんは、藤井さんのような華々しい実績を持っているわけではありません。

ですが、杉本さんの在り方こそが「偉大なる凡人」の素晴らしさを表す象徴のように感じます。

直接お会いしたことはありませんが、メディアで語られる言葉や、藤井さんとの関係性を知るたびに、そのあり方や考え方に学びを得ています。

そんな杉本さんの在り方を象徴する、2つのエピソードをご紹介します。

1 敢えて技術を教えず、才能を最大限引き出した

藤井聡太さんが杉本門下に入門したのは、小学4年生のとき。

入門後、いきなりハンデなしで対局したところ、なんと1勝1敗。

プロ棋士である杉本さんも「まさか負けることはないだろう」と思っていたようで、その才能に衝撃を受けたとのこと。

そして、この後に続く杉本さんの“師匠としての関わり方”に、リーダーや親、教育者の立場にある多くの人が、学ぶべきポイントがあります。

彼は意図的に、藤井さんとの将棋の稽古を最小限にとどめることにしたのです。

その理由について、後にその真意を語っています。

全くしていないわけではないんですけども、ちょっと意識的に少なめにしたんですよね。

彼は小学校4年生で私の門下になりましたけど、当然その頃は大人の私の方が強いに決まってますから、たくさん将棋をさせば何らかの影響を与える。

彼の持っている才能というのは、今まで類を見ないほどすごいものがありました。

なので、常識的な教えというのは逆にしない方が、彼の才能に蓋をしないのではないかと思いまして。

私は、7割勝てる将棋を教えられます。けれど、彼は7割の勝利を目指す器ではないなと。

「自分が下手に教えることで、むしろ彼の才能を狭めてしまうかもしれない」

そう感じた杉本さんは、あえて“教えない”という決断を選んだのです。

この「教えない覚悟」は、誰にでも真似できるものではありません。

一般的な指導者であれば、

・「師匠としての威厳を示したい」

・「自分の教えで強くしたという成果をあげたい」

そんなプライドや承認欲求に突き動かされ、つい口出しをしてしまうでしょう。

ましてや杉本さんの場合は、自身も現役のプロ棋士です。将棋のプロとしての矜持やプライドもあったはずです。

にもかかわらず、自分の技術を教えることを控え、藤井さんの発想や感性を尊重する姿勢を貫いた。

どう育てたかというのはよく聞かれるんですけど、どうなのかなぁ。例えば、師匠の影響でやる気や才能のない子がすごく強くなることはないと思います。本人の努力が一番だから。

ただ、それに対する環境づくりは、ある程度は影響を与えると思います。あとは、弟子のためだと思っていたことが、実際は弟子の足を引っ張ることもあるんじゃないかと。

これは自分の子どもに対しても当てはまるかもしれないけど。『大人の常識や経験があるが故に、子どもの成長のチャンスを摘んでしまうことがあるのでは』と思っています。

そういう意味で、邪魔をしないことが大事だと思っているんですが、それがイコール育てるということなのかは、私にはわかりません。

こうした関わりを実践するには、指導者自身の心が整い、成熟していなければ到底できることではありません。

このエピソードに「偉大なる凡人」がどのように天才の才能を見守り、伸ばしていくのかのヒントが詰まっています。

2 人間性を磨く「天才の心の成長を支える存在」になること。

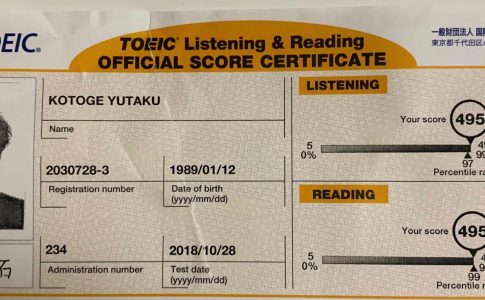

藤井聡太さんがプロデビューを果たすと、世間の注目は一気に彼に集中しました。

中学生棋士によるデビュー戦からの29連勝という前人未到の快挙は、まさに「藤井フィーバー」と呼ばれる社会現象を巻き起こします。

しかしその陰で、過剰な報道やイベント出演の依頼が殺到し、藤井さんの生活は一変していきました。

そんな状況の中、杉本さんはあるインタビューでこう語っています。

連勝新記録こそ作りましたけど、藤井はまだまだ新人です。本人の意志に関係なく時間を削って取材を受けたり、イベントに出たりというのは違うと思うんです。

これをやってしまうと彼自身の目的、プロ棋士として強くなることから遠回りになるでしょうから。

藤井さんの才能を守り、将棋に集中できる環境を整えるため、杉本さんは自らメディアの矢面に立ちました。

取材の対応や広報的な役割を引き受け、10代というもっとも吸収力の高い時期に、藤井さんが“将棋だけに向き合える時間”を確保し続けたのです。

さらに杉本さんは、才能の育成にとどまらず、藤井さんの「人としての在り方」にも目を向けていました。

藤井聡太さんには、勝ち続けることで将棋界の普及や発展に貢献してほしいと伝えています。将棋を通じて多くの人に感動を与えることが、彼にとっての一番の役割だと思っています。

藤井がすべての取材を受けるとなると膨大な時間が奪われてしまう。それは将棋界の損失ですから。

特別な才能を預かる天才として、藤井さんには使命があります。

それは、単にタイトルを獲得することにとどまりません。将棋という枠を超えて、多くの人の心を動かし、感動を届けることにこそ、彼の本当の役割があるのです。

将棋に関わらず、どの業界もファンやスポンサーの応援、関係者の支えがあってこそ成り立っています。

藤井さんは、そのことを深く理解し、自分の使命として受け止めています。

実際、彼はインタビューの中でたびたびこう語っています。

『面白い将棋、皆様に楽しんでいただけるような将棋を指す』

どれだけ偉業を成し遂げても、藤井さんの言葉には慢心や傲りが一切見られません。

多忙な中でも、丁寧なメディア対応を心がけ、対戦相手への感謝と敬意も欠かしません。

どれだけタイトルを獲得し、どれほど称賛されようとも、常に目の前の一局に最善を尽くすという謙虚さを持ち続けています。

このような藤井さんの姿勢の根底には、

「天才の心を守り、正しく導いてきた」

杉本師匠の存在が、間違いなく大きな役割を果たしているのでしょう。

「偉大なる凡人」という生き方は多くの人のライフワークと通ずる

この「偉大なる凡人」という視点の転換は、今を生きる私たち一人ひとりにとって、大きなヒントになるはずです。

何のために努力するのか?

どうして人間力や内面の成長を磨くのか?

どうすれば自分の可能性を最大限引き出せるのか?

その問いの先にあるのが、「誰かの才能を支え、社会に価値を還元していく」という生き方。

この視点は、多くの人のライフワークの実現や最高の未来の実現に繋がっていくものだと思います。

そして、何より素晴らしいのは——

「偉大なる凡人」は、特別な才能がなくても、誰でも目指せるということです。

次回は、このシリーズの総まとめとして、誰もが歩むことのできる「偉大なる凡人」という生き方について、より深く掘り下げていきます。

ーつづくー

このブログは、

AI時代を生き抜く「自立型人材」を育成する

という私の信念を基に掲載しています。

一人でも多くの人が人間関係や自己実現の悩みが解消されることを願っています!