前回は、「二極化時代に失敗しない子育て 実践編①」として、

・「他者比較をしないこと」

・子供の持つ「幸せの価値観」を尊重すること

この二つの重要なポイントの実践方法として

STEP1 相手の幸せの価値観も理解しようと努めてみる

について解説をしました。

今回はその続きとして

STEP2 相手の価値観に「共感ポイント」を探してみる

STEP3 「両方の価値観を取り入れた未来」を一緒に考える

この二つについて、一気にお伝えします。

STEP2 相手の価値観に「共感ポイント」を探してみる

お互いの価値観の違いを認めたうえで、次に大切なのは、

「相手の価値観の中に、自分が共感できるポイントを探すこと」

です。

ここで注意してほしいのは、

共感とは「すべてを肯定すること」ではない ということ。

たった一つでもいいのです。

「それなら私もわかるな」と思える部分を探し、

そこに寄り添う姿勢を持つだけで、親子のコミュニケーションは大きく変わります。

今回のケースの場合、カウンセリングを進めていく中で見えてきたのは、

お母様自身も、理系科目が得意ではなく、あまり楽しめなかった経験があるということでした。

そのため、娘さんが

・高校で理系科目の難易度が上がり、努力しても成果が出ず、辛くなっている

と感じていることには、素直に「分かる」と共感することができました。

また、娘さんが抱いている

・若いうちしか挑戦できない夢を追いたい

・今挑戦しなければ後悔する気がする

という気持ちについても、「確かに若い頃に挑戦しないと将来後悔するかも」と共感できたのです。

一方、娘さん自身も、

・経済的に不安定な暮らしは嫌だ

と言う価値観には共感を示してくれました。

夢を追いながらも、

「好きなものを食べて、住みたい場所に住めるだけの経済力がほしい」

という意識があったからです。

つまり、「経済的な安定は大切だ」というお母様の価値観にも、娘さんは一定の共感を示していたのです。

ここまでくれば、親子の関係性はかなり変わってきます。

対立してばかりだった日々から、一緒に未来を考えられる関係へと、前進することができます。

STEP3 「両方の価値観を取り入れた未来」を一緒に考える

お互いに歩み寄り、共感ポイントを見つけていくと、自然と解決策は見えてきます。

STEP3 「両方の価値観を取り入れた未来を、一緒に考える」

に進むことができます。

今回のケースでは、 娘さんが「高校で理系科目の難易度が上がり、努力しても成果が出ず、辛くなっている」という現実に対して、

「それでも頑張れ」と無理に押しつけるのではなく、 選択と集中で前向きな道を探すことができました。

たとえば、思いきって文系に転向すれば、数Ⅲなどの高度な理系科目は不要になります。 さらに、私立文系に進路を絞れば、受験に理系科目を使う必要もなくなります。

「苦手教科から逃げるのは甘えだ」 そう考えてしまう方もいるかもしれません。

しかし、それこそが STEP1:相手の価値観を理解する という原則から外れてしまう危険な考え方なのです。

本人が、心の底から医師や研究者を志しているなら、多少の苦手も乗り越える力になります。 ですが今回の娘さんの場合、そもそもそのような夢は持っていませんでした。

ただ苦手な科目を、意味も見出せないまま続けることは、心をすり減らすだけです。

一方、娘さんの 「今しかできない夢に挑戦したい」という想いも、たしかに尊重すべきものです。

けれど、夢にすべてを賭けるリスクも、きちんと理解してほしい—— このバランスをどう取るかが、今回の大きなテーマでした。

そこで私は、カウンセリングを通して、まず、本人の気持ちを尊重しました。

「勉強よりも、歌手になりたいと思ってるんやな。それなら、“本気”で取り組むなら、応援したいと思う。本気で何かに挑戦することで、人は初めて成長できるから。夢を甘く見ず、覚悟を持って挑むなら、挑戦してみる価値は間違いなくある」

そして、現実的な厳しさも伝えました。

「好きなことを仕事にして、安定した生活を送るのは、自己実現の中でも一番難しいことなんよ。特にアーティストの世界は winner takes all(勝者総取り)の厳しい世界で、上位1%に入ってようやく安定収入が見えてくるような世界やから」

「上位20%に入れば偏差値60〜62程度になって、MARCHや関関同立に手が届くレベルになって、そこそこのリターンのある勉強とまったく違う。しかも、努力だけでなく、才能や運にも大きく左右されるから、勉強や受験よりも再現性が低い」

だからこそ、夢を追う一方で、「もう一つの武器」を持つ大切さを伝えました。

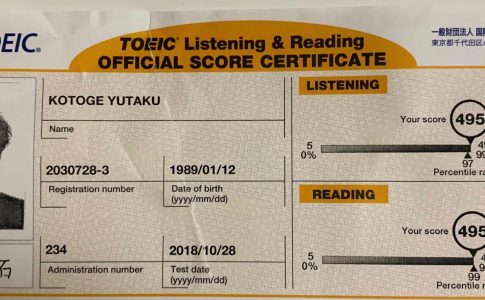

「英語のプロとして言えるけど、高1で英検2級まで取れてるっていうのは、本当にすごいこと。君には間違いなく英語の才能がある。それなら、その才能を活かして“第二の武器”を一緒に作ろう」

「たとえば英検準1級まで取れたら、大学受験にも有利やし、将来の選択肢もぐっと広がる。夢を気持ちよく応援してもらうためにも、“現実への備え”もちゃんと進めていこう」

この提案に、娘さんも素直にうなずいてくれました。

「歌手になりたい」という自分の気持ちを否定されなかったからこそ、「第二の武器」作りにも、前向きに取り組むことができたのです。

そして、3年後_

彼女は、英検準1級を取得し、得意な文系教科に絞った受験で、関東の難関私立大学に合格しました。

大学の自由な環境の中で音楽活動にも積極的に取り組みましたが、「自分が歌うこと」よりも、

「アーティストの魅力を伝え、広めること」に自分の適性を感じるようになったそうです。

現在の彼女の夢は、「歌手になること」から

「好きなアーティストの広報やブランディングをサポートする仕事」へと形を変えています。

「歌うこと」はこれからも、

自分の武器のひとつとして、趣味として大切にしていく

と話してくれました。

高校時代に培った英語力は、今では将来のキャリアにおける大きな強みだと実感しているようです。

大学での学びとあわせて、その力はこれからの就職活動や社会での挑戦を後押ししてくれるはずです。

「違う価値観を持つ子ども」と歩むために

子どもが親とは違う価値観を持ったとき、

私たちは、つい「自分の正しさ」で説得しようとしがちです。

けれど、子どもが本当に力を発揮できるのは、

「自分の想いを受け止めてもらえた」と感じたときです。

だからこそ、まずは

- 相手の価値観を理解する

- 自分の価値観も率直に伝える

- 両方を踏まえた未来を一緒に考える

この3つのステップを丁寧にたどることが大切です。

そして、どちらかを無理に押しつぶすのではなく、両方の価値観を活かす未来を描くこと。

それが、子どもにとっても、親にとっても、納得のいく道を拓いてくれます。

未来は、ひとつの正解に縛られるものではありません。

違う価値観を持つ子どもとの対話は、親自身の可能性も広げてくれる貴重な機会です。

焦らず、丁寧に、

一歩ずつ信頼を積み重ねていきましょう。

ー完ー

このブログは、

AI時代を生き抜く「自立型人材」を育成する

という私の信念を基に掲載しています。

一人でも多くの人が人間関係や自己実現の悩みが解消されることを願っています!